医工结合 全球焦点!中国原创生物可降解封堵器临床研究登上国际顶刊JAMA

在先天性心脏病治疗领域,房间隔缺损(ASD)作为最常见的先心病类型之一,困扰着上千万的家庭。过去二十余年,经导管介入封堵以其微创的优势成为首选疗法。然而,患者体内永久存留的金属封堵器,犹如一颗“定时炸弹”——心律失常、血栓风险、未来左心房入路受阻……这些潜在并发症始终是医患心中挥之不去的阴影。

如今,这一临床僵局被中国学者成功突破。

2025年10月23日,国际顶级医学期刊《美国医学会杂志》(JAMA)以原创研究形式,刊发了由中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授、四川大学王云兵教授等领衔的全球首个生物可降解ASD封堵器与传统金属封堵器的多中心随机对照临床试验。研究结果显示:中国原创的可降解封堵器不但能安全有效地关闭缺损,而且在植入两年内完全降解,并诱导生成与自身组织无异的“新生房间隔”。 云南省阜外心血管病医院牵头并高质量完成该多中心临床研究,成为首家领衔发表国际顶级期刊论著的国家区域医疗中心,是优质医疗资源下沉及同质化建设的重大成果,国家区域医疗中心不但在医疗服务能力上对标输出医院,而且在科研及转化方面取得国际级的重大突破。中国医学科学院阜外医院秉承“国家队”使命,全要素、同质化植入先进技术与管理范式,把云南阜外医院建设成面向南亚东南亚、服务“一带一路”的医学高地和创新引擎。

在现代医学主要源自西方的大背景下,此项成果成为JAMA创刊近150年来首次刊发的中国原创医疗器械研究。可降解封堵器凭借其卓越表现获得国家药监局批准上市,成为全球唯一上市的产品,是别人的“卡脖子”问题,不仅开辟了新的医疗器械序列,更成为中国医疗器械从“跟跑”到“领跑”的典型范例。

01 破局:为什么世界需要“会消失”的封堵器?

心脏缺损封堵术的本质,是通过一枚“双盘状”的封堵器夹闭缺损。然而,镍钛合金制成的传统封堵器永久存留体内,其风险不容忽视:

1. 远期并发症:

封堵器边缘侵蚀心脏组织;器械压迫会引发心律失常;镍离子释放会导致过敏或新发头痛;

2. 干扰后续治疗:

若患者未来需接受二尖瓣介入或房颤消融手术,金属封堵器会阻碍经房间隔通路;

3. 心理与社会负担:

部分患者对体内的永久异物存有焦虑,体内存留金属异物影响升学、就业乃至婚育决策。

“能否让封堵器在完成‘桥梁’使命后悄然隐退?”这一临床需求,成为全球心血管介入领域追逐的圣杯。然而,研发可降解封堵器面临三大技术壁垒:

1. 降解与内皮化的“时间赛跑”:

封堵器降解太快可能导致缺损再通;降解太慢则会妨碍组织修复;

2. 可降解材料弹性困境:

可降解材料缺乏镍钛合金的弹性,释放后难以恢复封堵器双盘状形态,无法提供几何支撑,容易脱落;

3. 最关键的是如何植入封堵器:

可降解材料在放射线下不显影,传统放射线引导技术无法将可吸收封堵器植入人体,就像好不容易造了颗新子弹,但是原来的枪发射不了。全世界科研人员研制了十余种可吸收材料,发明了数十种可降解封堵器,均因方法学限制,被迫在封堵器上增加金属标记物辅助植入人体,但是这些金属部件在封堵器吸收过程中脱落,会造成心脏穿孔、脑栓塞等严重并发症。真是刚出虎穴,又入狼窝,所以诸多研究均以失败告终。

02 登峰:中国方案如何攻克世界难题?

潘湘斌教授团队联合四川大学王云兵教授团队、乐普医疗器械股份有限公司,历时十年研发出复合可降解材料系统。潘湘斌等发明的专利“一种降解速率可控的可降解封堵器的制备方法”荣获中国专利金奖,实现三大突破:

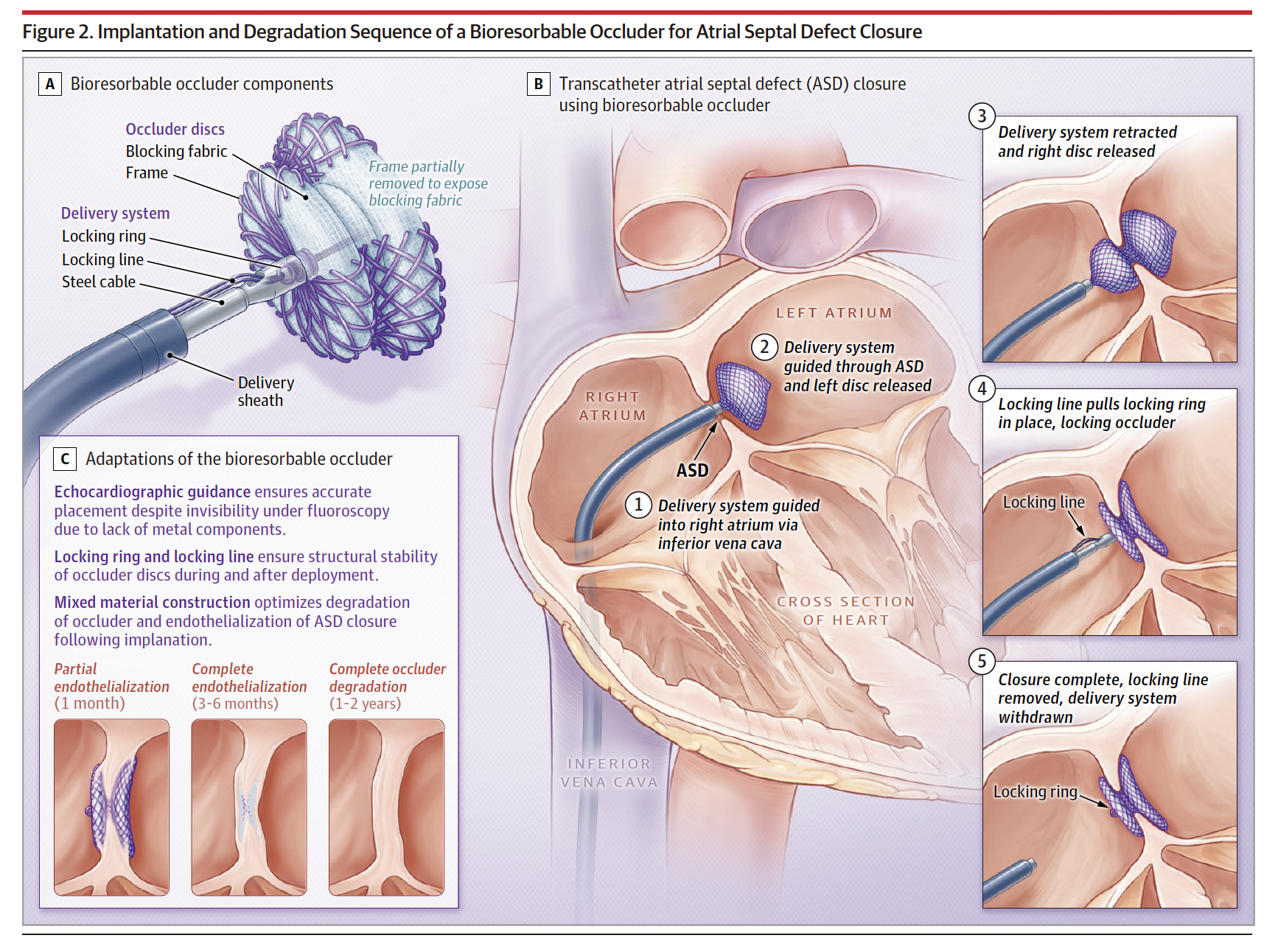

1. 混合材料:精准降解匹配组织愈合周期

采用PDO及PLA混合构造调整封堵器降解时间。用PDO制造封堵器骨架,用PLA制造封堵阻隔膜,利用两种材料不同的降解时间,使封堵器在植入后前6个月保持结构稳定,确保内皮细胞完全覆盖封堵器表面;随后在12–24个月快速降解为二氧化碳与水。

2. 结构革命:锁定环与锁定线设计

发明独特的锁定环与锁定线结构,攻克了可降解材料回弹力不足的缺陷,在超声引导下安全重塑封堵器形态,解决了封堵器变形及脱落问题。

3. 精准植入:“超声引导”替代传统放射线透视

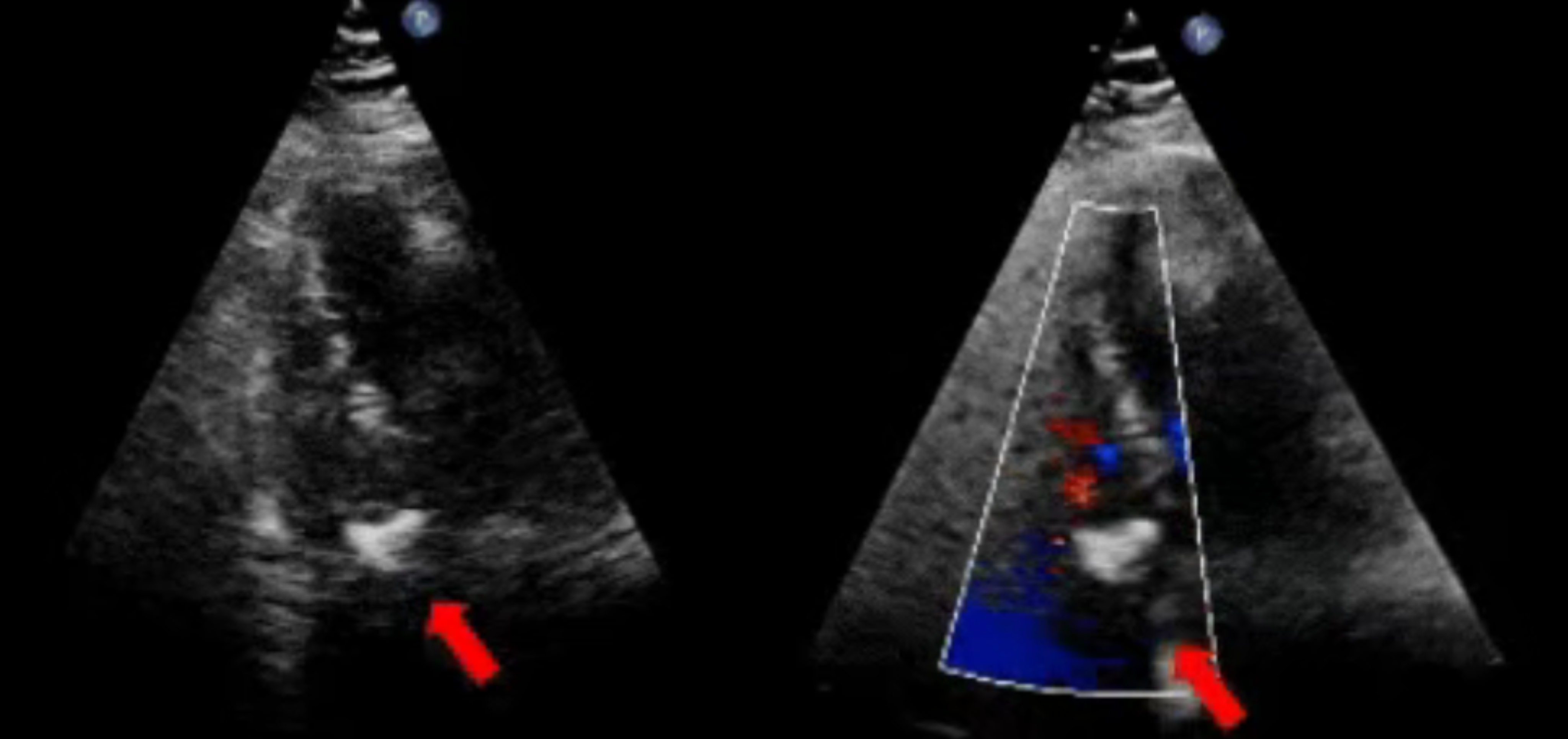

发明无辐射经皮介入技术(PAN Procedure),完全不依赖放射线,采用超声引导即可在人体内清晰显示可降解材料,无需金属标记物,实现封堵器完全降解及毫米级精准定位植入,解决了可降解封堵器研发的“关键痛点”。

03 验证:中国数据如何说服世界?

这项题为“Bioresorbable versus Metallic Occluders for Transcatheter Atrial Septal Defects Closure:A Randomized Clinical Trial” 的多中心随机对照研究,涵盖10家心脏中心,纳入230例房间隔缺损患者,并将其随机分配至可降解组与金属组,可降解封堵器不但安全有效关闭缺损,而且完全降解,超声心动图可以看到新生组织随心脏跳动而运动,在结构与功能上与原生房间隔无明显差异,功能性修复还降低了心律失常及瓣膜反流的并发症。基于该研究展现出的优异安全性与有效性,可降解封堵器已获得国家药监局批准上市。“这意味着可降解封堵器在长期安全性上展现出独特优势——当金属封堵器仍在患者体内存留时,中国器械已‘功成身退’,留下一个自体组织修复的房间隔。”潘湘斌教授解释道。

国际评审专家盛赞本研究为“革命性的进步”,充分肯定其“深远的临床影响”,并特别强调:“可降解封堵器的成功研制,是自美国Amplatzer金属封堵器问世近30年来,该领域最具里程碑意义的突破。”

可降解封堵器取得重大突破的根源在于“无辐射经皮介入技术”的方法学创新。当放射线介入治疗方法学遇到看不见可吸收材料的重大难题时,添加金属部件这类技术层面的解决办法只能带来新的问题和困扰。中国原创的“无辐射经皮介入技术”是一种全新的方法学,既不需要外科的手术室,也不需要内科的导管室,摆脱了心脏内外科治疗体系的束缚,用超声引导就能治疗常见心脏病。该体系并非单一技术迭代,而是一次底层方法学的革命,方法学更迭才能对技术难题进行降维打击,实现“换道超车”,超声引导方法学解决了其他国家抢跑十余年都没解决的全降解关键难题,开辟了新的医疗器械序列,正是国家强调“底层方法学创新”战略远见的生动实践。

04 方法学积淀:PAN Procedure 何以全球破冰?

(2025年9月 潘湘斌教授受联合国邀请,赴纽约总部宣讲PAN Procedure技术体系)

潘湘斌教授首创“无辐射经皮介入技术”体系,仅凭超声即可取代传统体外循环和放射线,以“不开刀、无辐射”的颠覆性优势,彻底消除放射线与造影剂的医源性损伤,突破传统手术禁忌,让高龄、肿瘤、孕妇、肺功能障碍等高危患者同样获得有效治疗。国家心血管病中心主任胡盛寿院士早在十余年前即洞察学科发展方向,组建复合技术团队,融合内外科优势,持续推动并完善该体系。目前,PAN Procedure已在60多个国家、1000余家医院落地应用。不仅化解了发展中国家因“缺医少药”造成的死亡问题,而且在发达国家得到大量应用,因为发达国家老龄化更严重,肿瘤、肺结节等合并症多,严重影响医疗质量,PAN Procedure不但使危重患者手术成功率达95%,接近轻症患者水平,彻底改写手术禁忌证,而且医护人员没有累积辐射损伤,无需穿着沉重的铅衣,可以在舒适的环境中提供更好的医疗服务。在现代医学主要源自西方的大背景下,中国团队常年受邀到法国、德国、英国、加拿大、意大利、俄罗斯等发达国家现场手术,在西医领域,成规模、成体系地逆向输出中国技术。

2025年9月,团队带头人潘湘斌教授作为中国唯一受邀项目代表,在联合国成立80周年系列活动中发表主题演讲,向国际社会宣介“PAN Procedure”技术体系。这是中国医生首次在联合国总部宣讲中国原创医疗技术。联合国、世界卫生组织及国际标准组织等以“PAN Procedure”命名该技术体系,潘教授也被联合国聘任为首席技术顾问,组建来自德国、法国、意大利、俄罗斯、泰国等国专家组成的国际专家团,在全球范围内推进该技术的应用。作为“一带一路”医疗外交项目,多次圆满完成重大国际医疗援助任务,获世界卫生组织总干事高度赞誉;先后荣获世界卫生组织科技创新奖、国家技术发明奖、中国专利金奖及 “金桥奖”。

05 远见:从“中国创新”到“全球共享”

此次中国原创医疗器械首次登顶国际顶刊,不是单一的学术突破,大家看到的只是一个器械、一篇文章,背后却是一个庞大方法学的创新和支撑,再次证明用原创性、颠覆性创新打造新质生产力,才能催生新产业、新模式、新动能:

1. 对患者而言:

实现了从“永久异物留存”到“自身组织再生”的质的飞跃,为终身健康管理与生活质量提升奠定了坚实基础。

2. 对临床实践而言:

不仅解决了当前ASD封堵的痛点,更通过保留宝贵的房间隔穿刺通路,为患者未来可能需要的各类左心系统介入治疗(如二尖瓣修复、左心耳封堵)扫清了障碍,真正实现了“既治当下,亦利长远”。

3. 对中国医学创新而言:

标志着我国已成功打通了从基础材料研发(0-1)、到器械工程转化(1-10)、再到严谨临床验证(10-100) 的完整创新链条,证实我国已经具备定义下一代介入疗法的能力。

4. 对全球产业生态而言:

中国方案以巨大的优势,正推动心血管介入器械赛道从“金属时代”迈向“可降解时代”。这不仅将催生新材料、新工艺与新标准的全面创新,更意味着我们正逐步从技术追随者转变为未来赛道的定义者。底层方法学的原创性突破,不但帮助中国企业抢占了产业制高点,而且获得了技术性的全球垄断地位。

潘湘斌教授展望道:“这项研究在JAMA的发表,不仅是中国原创器械的学术首秀,更是全球先心病治疗从‘永久植入’迈向‘生物可吸收’的分水岭。下一步,我们致力于将这套可降解技术体系推向更广阔的世界舞台,挽救更多的患者。我们的愿景是让‘介入无植入’成为全球通行的新标准,用安全、先进且普惠的中国方案,为实现人类卫生健康共同体贡献力量。”

结语

当封堵器在完成使命后悄然降解,当“植入物”完美转化为“自身组织”,我们见证的不仅是一项技术的成功,更是医学人文精神的回归——以最小的创伤治愈疾病,以最大的尊重对待生命。

在倡导“破四唯”的大背景下,不“唯论文论英雄”,这篇JAMA论文的真正价值在于它背后强大的科技硬实力,包括专利、材料、装备和底层方法学。正是凭借这些完全自主的技术、专利和标准,我们逐渐突破了原创方法、原创技术、原创产品难发国际顶刊的困局,把“心脏里的定时炸弹”变成了“体内自愈的里程碑”,在世界权威的医学舞台上赢得尊重与合作。

- END -

整合转载来源:JAMA官网、阜外医院、国家心血管疾病临床医学研究中心、中国循环杂志。

Copyright © 2021, Scientech Medical. All rights reserved. 沪公网安备31011702008238号沪ICP备2021017431号

沪公网安备31011702008238号沪ICP备2021017431号