第六届中国结构性心脏病大会线下会可降解技术亮点荟萃:共识解读,经验分享#CSHC2025

*本文转载于【门诊新视野】微信公众号,作者《门诊》杂志

春和景明,万象更新,2025年4月7日至13日,第六届中国结构性心脏病大会(CSHC 2025)于北京隆重召开。大会聚焦可降解技术关注的热点问题与难点话题,开展了持续三天的线上会以及线下的深度交流研讨。

线下会期间,可降解PFO封堵器临床操作专家共识重磅发布并由资深专家带来解读。国内的首个可降解指南共识的发布,标识着生物可降解封堵技术的逐步成熟,并形成了完善体系。此外,领域内多位专家分享对可降解技术的系统掌握和实践经验,为与会者带来了多场饕餮学术盛宴。

理念交流,赋能可降解技术规范发展

蒋世良教授:中国先心病介入治疗现状与进展

中国医学科学院阜外医院蒋世良教授回顾了我国先心病介入治疗的发展历程,指出我国已实现从“跟跑”到“部分领跑”的跨越。但在先心病介入治疗高速发展的当下,他呼吁并强调必须加强对介入治疗的规范化管理,在明确适应证的大前提下,建立多学科联合评估机制,保证患者获得最有效的全生命周期管理。

张玉顺教授:卵圆孔未闭介入治疗相关研究最新进展

西安交通大学第一附属医院张玉顺教授围绕PFO介入治疗领域现状展开分享。2024年国内PFO封堵手术量下降,适应证筛选更加严格,体现出理性趋势。国际指南在更新中强调“临床高度关联性”原则,对非典型病例及青少年或老年患者需更细致的多学科评估;在偏头痛治疗方面,主张对偏头痛合并高危PFO且满足“不不高共”原则(药物治疗效果不好/不愿意/不耐受、病史不短、高频发作/对抗血小板药物敏感、共病缺血性卒中/TIA)的患者行介入治疗;可降解封堵器应用增加,相关共识重点关注了术中器械的安全性问题,强调进一步加强循证研究与长期随访验证疗效。

范太兵教授:生物可降解封堵器在儿童先心病治疗中的临床应用

阜外华中心血管病医院范太兵教授分享了团队应用可降解封堵器在VSD和ASD中的实践经验。VSD方面该中心共完成81例,其中经胸途径50例,经皮31例,患者年龄最小0.8岁,随访显示无房室传导阻滞,无封堵器移位、脱落,无新发主动脉瓣反流等并发症发生,一般术后1年左右降解完全(因个体差异,部分2-3年完全降解)。ASD方面于2024年9月起陆续完成23例,经胸4例,经皮19例。

随后,范太兵教授详细介绍了一例2岁患儿VSD封堵和一例25岁女性ASD封堵的手术过程,并总结指出:

• VSD封堵器临床应用结果优秀,ASD封堵器随访仍在持续进行中,期待令人满意的结果。

胡海波教授:PFO封堵术后残余分流的临床处理策略

中国医学科学院阜外医院胡海波教授重点探讨了PFO封堵术后残余分流的成因、临床影响及处理策略。PFO封堵后残余分流主要由复杂解剖结构(如长隧道、房间隔膨出瘤、囊袋样等)、封堵器选择不当或贴壁不良导致,金属封堵器术后发生率约15%,部分可达25%。残余分流可表现为加重头痛、新发神经症状,一旦发生中大量残余分流将显著增加脑卒中和TIA风险。处理策略按照三步走的原则,即对有症状的右向左分流依次药物治疗、经皮二次介入治疗、外科干预。现有的数据显示,可降解封堵器残余分流发生率低于金属封堵器,且发生率能随降解与内皮化的完成进一步下降。未来可降解封堵技术与器械的推广将从根本上降低残余分流的发生,优化封堵的长远期结果。

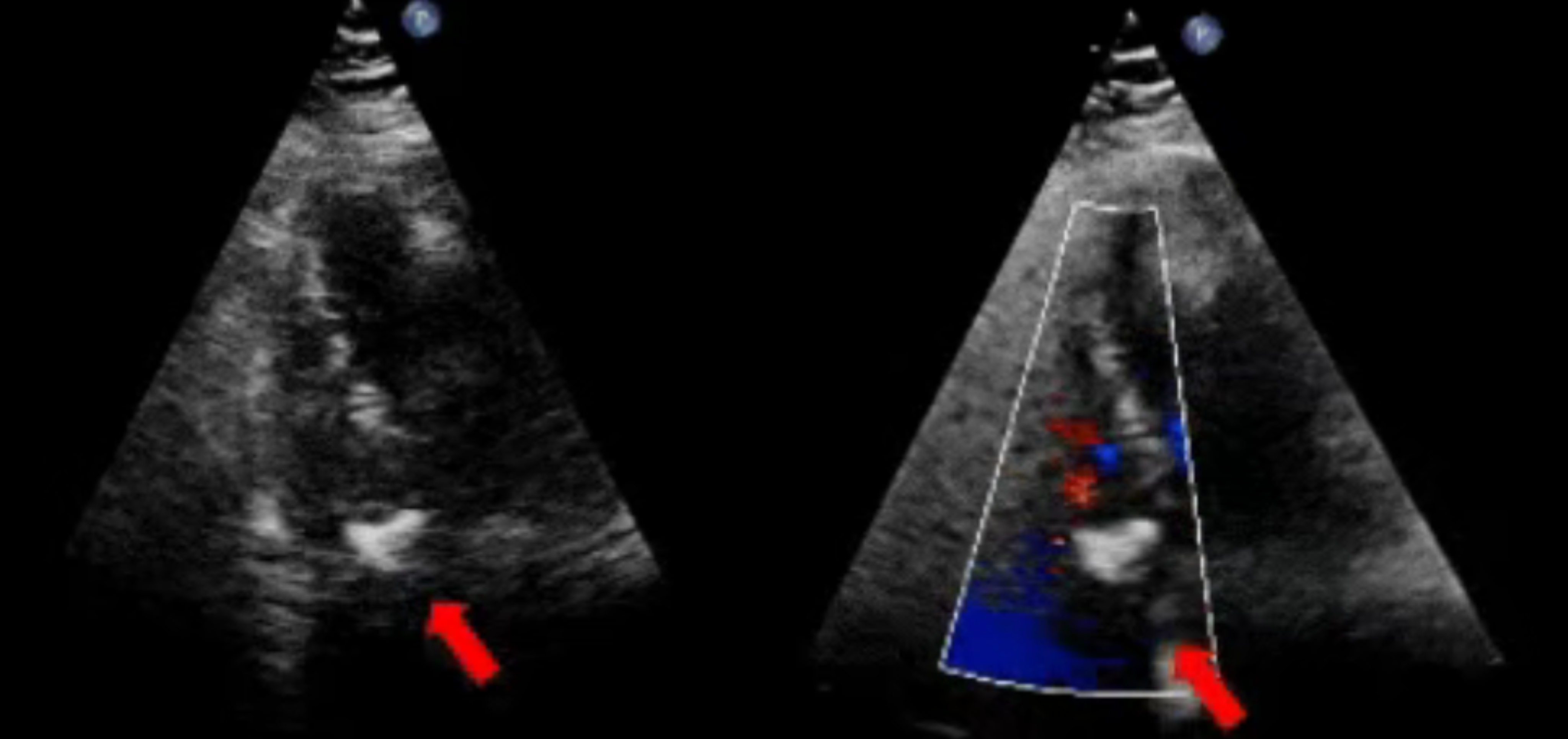

赵天力教授:绿色介入先心病封堵术

中南大学湘雅二医院赵天力教授分享了超声引导在先心病介入领域的革新应用。国内自2000年起开始探索超声引导技术,从早期小规模尝试到2010年逐步规模化应用,目前已初步完善操作体系。超声技术已能成功引导ASD、VSD、PDA、PS、LAAO、TAVI等多类介入手术,且已完成多例复杂病变及高风险患者。相比传统方法,超声引导突破并拓展了多种先心病介入治疗的适应证,也更契合可降解封堵器的显影,推动介入治疗向更绿色、更安全的方向发展。

黄柳柳教授:可降解封堵器经胸小切口治疗干下型VSD初步临床经验

广西医科大学第一附属医院2023年6月至2025年2月共完成23例可降解封堵VSD手术,患者年龄1.5-36岁,经技术优化后手术成功率达到87%(20例),7例合并中度瓣膜脱垂患者均成功。团队总结经验,得出经胸小切口顺向释放更适宜低龄儿童患者,并优化封堵器型号选择(儿童III型、成人IV型)。可降解封堵器在VSD封堵中安全可行,但复杂病例仍需结合外科治疗,期待未来更加适配解剖结构的可降解器械面市。

指南解读,指导可降解技术行稳致远

为进一步推动可降解PFO封堵术朝着更加规范化、高质量的方向发展,国内权威专家携手合作,共同制订了《中国生物可降解卵圆孔未闭封堵器临床操作专家建议》,全文将于《中国循环杂志》正式发表。发布仪式上,中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授在致辞表示,技术的进步不仅依赖于创新器械的推出,更离不开科学规范的临床应用。《中国生物可降解卵圆孔未闭封堵器临床操作专家建议》的问世,为临床实践提供了权威指导。期待在指南共识指引下,通过新技术规范化的临床实践与严谨的科学研究相结合,推动结构性心脏病诊疗领域续写新篇章!

武汉大学中南医院张刚成教授盘点了PFO介入治疗器械的最新研发进展。总体而言,PFO封堵发展的方向是“精准化、无植入、智能化”,结合材料科学、人工智能与微创技术,患者将得到更安全、更有效的治疗选择。目前传统金属封堵器迭代升级,相应的器械技术与测量球囊、输送系统等配套产品创新层出不穷。中国原创生物可降解封堵器的研发在全球率先实现突破,引领了“介入无植入”时代的开启。目前,已投入临床应用的PFO可降解封堵器MemoSorb在上市前多中心研究入组了约190例病例,并成功达到了术后6个月封堵成功率非劣于对照组的疗效指标评价,术后6个月、12个月残余分流发生率与对照组没有显著差异,显示良好安全性。随着手术操作规范化进程的推进,患者有望得到更好的远期预后。

随后,广东省人民医院张曹进教授代表执笔专家组,从封堵器介绍、临床应用适应证禁忌证、术前筛查、临床操作、并发症识别与防治、术后用药与随访六大方面带来权威专家解读。他表示专家建议的诞生基于目前循证证据和国内专家经验的积累,建议的公布是规范临床诊疗、推动技术普及的重要一步,期待更多大规模循证医学证据的面世为PFO可降解封堵术的普及发展提供更有力的指导。

经验分享,助力可降解技术普及掌握

沈群山教授:生物可降解VSD封堵器临床应用经验

目前,国产全降解室缺封堵器临床应用已在全国多中心开展,器械操作及临床结果表现良好。武汉亚洲心脏病医院自2023年7月开展该技术,已完成30例植入手术,儿童患者与成人患者比例为25:5,男女比例为17:13,最小缺损3mm,解剖分型方面,绝大多数为膜周部室缺,包含膜部瘤、长隧道、靠近瓣膜的复杂病例11例。术后1个月和3、6、12个月随访显示封堵器位置稳固,2例术后残余分流在术后12个月内消失,其余患者暂无新发残余分流及新发房室传导阻滞等心律失常。

沈群山教授展示了多例临床应用及经验分享,包括辅助应用输送鞘预充造影剂法完成一例4岁女童的成功封堵和一例2岁7个月女童封堵后早期出现残余分流,术后1年室水平分流消失。可降解VSD封堵的技术挑战包括术中显影依赖超声技术、选择合适封堵器尺寸、复杂缺损需谨慎评估鞘管适配性等。尽管存在一定的学习曲线,但该技术凭借更低传导阻滞风险、促进自然恢复的优势,将成为先心病介入治疗的重要发展方向。

马杰教授:生物可降解PFO封堵器临床应用经验

随着可降解封堵器的上市与推广,河北省医科大学第一医院率先在省内开展应用,至今已行200余例封堵。绝大多数患者术后即刻分流消失,1年随访结果显示封堵器几乎完全吸收。中心在实践中不断积累、总结经验,充分发挥可降解封堵器植入无残留的优势,对年轻患者不产生心理和职业选择方面的负面效果,也不影响未来其它心脏病的治疗,为患者提供了更符合生理性愈合的治疗方案。

董靖教授:生物可降解PDA封堵器临床应用经验

中国医学科学院阜外医院董靖教授以一例9岁患儿(主动脉侧7mm/肺动脉侧4mm)为例,演示了选用腰高5mm、腰部直径9mm全降解封堵器完成封堵,术后即刻无残余分流。中心已完成10余例手术,最长随访超半年,所有病例超声显示封堵器双盘贴合良好,未现残余分流,初步证实了可降解封堵器在PDA治疗中的安全性和有效性。

徐吉喆教授:生物可降解PFO封堵器临床应用经验

长隧道、多出口、合并房间隔膨出瘤等复杂型解剖结构占PFO总体病例的40%,传统金属封堵器因尺寸限制对这部分病例效果有限。生物可降解封堵器革新性设计提供了足够的自适应性和稳定性,贴合卵圆窝。兰州大学第一医院徐吉喆教授强调指出需要严格筛选适应证;术前依赖食道超声开展评估;术中牵拉试验与声学造影对封堵效果验证十分重要;复杂病例目前可能仍需金属封堵器或多器械联合应用。兰州大学第一医院在临床实践中得出的单中心观点为可降解封堵器需要精准的个体化评估、术中细致操作与术后长期随访以达到更好的预后效果,降低残余分流的出现。

总结

纵观大会线上线下日程,可降解技术成为结构性心脏病领域的重点内容,贯穿会议始终。共识发布、手术直播、技术培训、经验分享等等,多元的交流形式全方位涵盖了可降解技术体系,勾画了高质量发展的蓝图。《中国生物可降解卵圆孔未闭封堵器临床操作专家建议》的正式发布,更是对推动可降解技术的规范化发展具有里程碑式的重要意义!

目前,由我国科研团队自主研制的三款生物可降解封堵器MemoSorb已成功上市并安全应用于临床。随着技术拓展普及,与相关指南、共识的编撰发布,给临床以标准规范及经验参考学习,进一步推动结构性心脏病领域的可降解封堵技术高质量发展。同时,我们也期待更多国产创新器械的涌现,助力中国结构性心脏病介入技术实现持续进步与长足发展,造福更多心血管病患者。

Copyright © 2021, Scientech Medical. All rights reserved. 沪公网安备31011702008238号沪ICP备2021017431号

沪公网安备31011702008238号沪ICP备2021017431号